はじめに:医療的ケア児の「18歳の壁」とは?

こんにちは、ゆらりすの河村です。

日々、お子様のケアを行う中で、ふと「この子が18歳になったら、暮らしはどう変わるのだろう?」と、将来に不安を感じる瞬間があるのではないでしょうか。

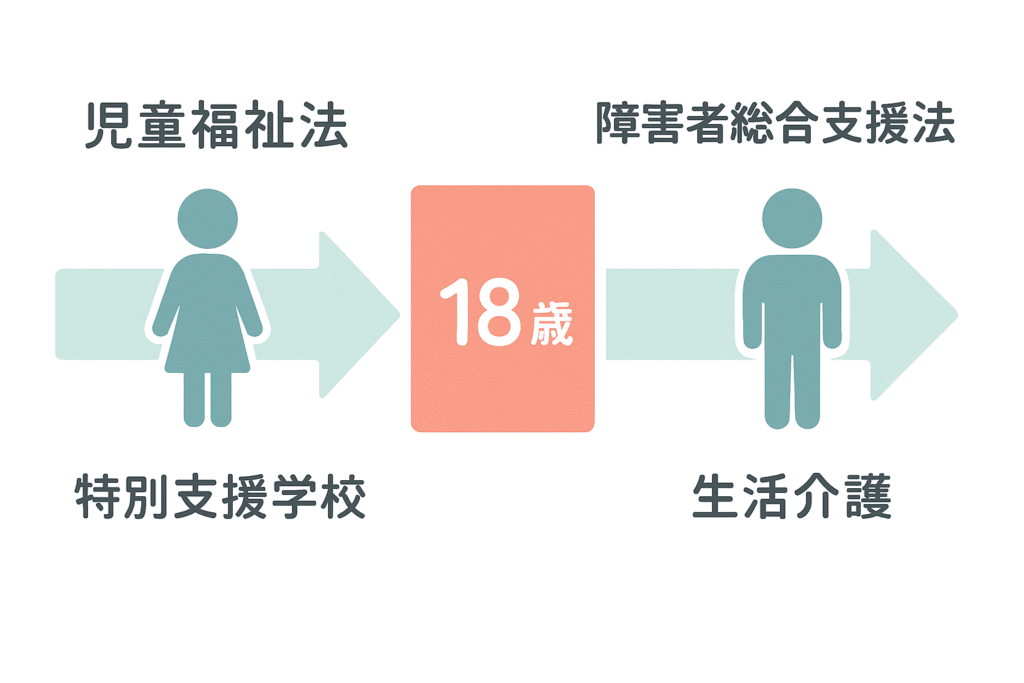

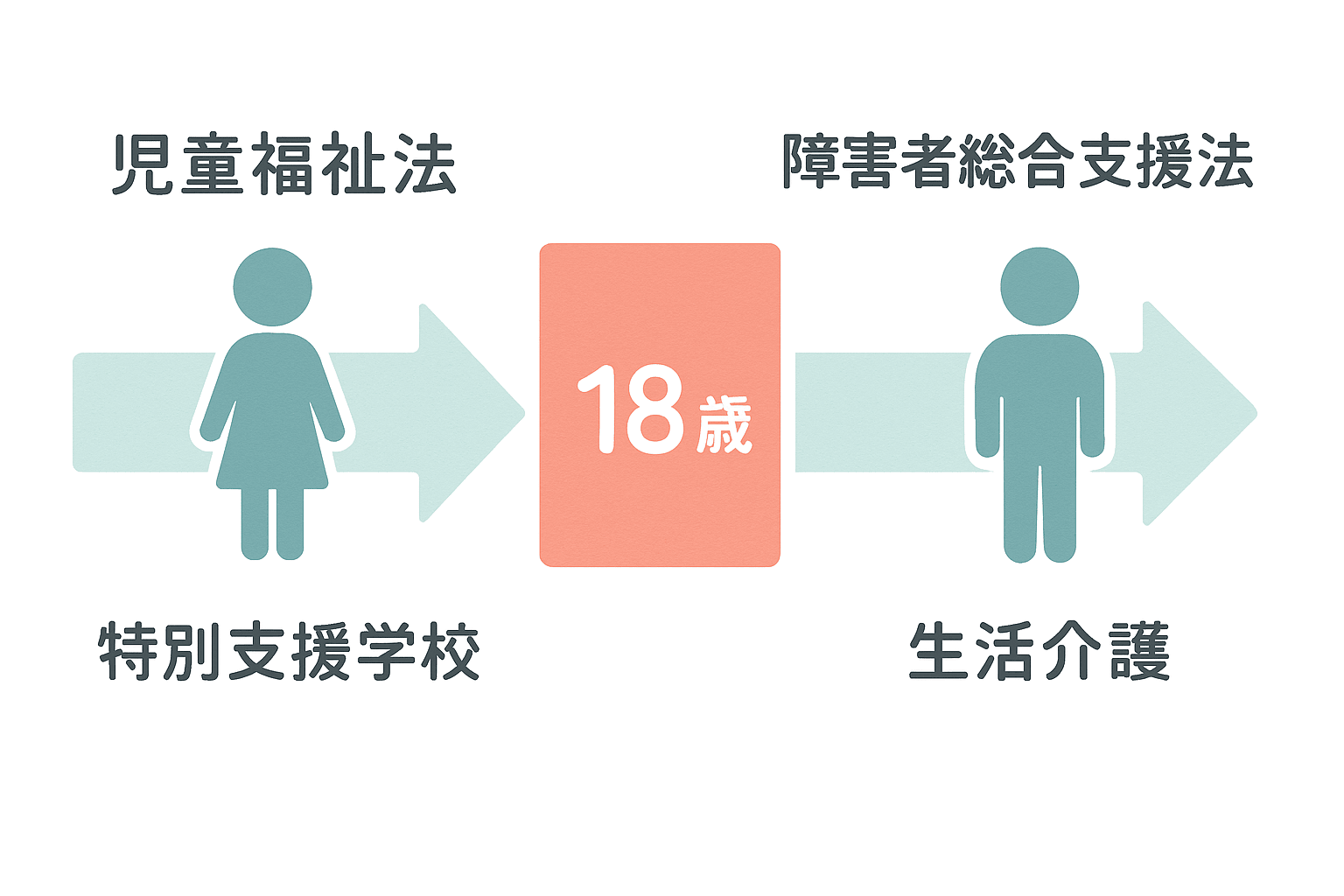

18歳を境に、「児童福祉」から「障害者福祉」に制度が切り替わることで、これまで利用できていた児童福祉サービスが利用できなくなり、当事者の負担が重くなってしまう問題。いわゆる「18歳の壁」と呼ばれるこの移行期は、お子様の成長の証であると同時に、ご家族にとっては、漠然とした不安を感じる時期かもしれません。

私自身、一人の支援者として何人ものお子様と接する中で、この問題について何かできることはないかと考えてきました。そこでこの記事では、まず「なぜ、18歳の壁が生まれてしまうのか」という原因を、第一回小児在宅医学会(2025年9月開催)などで集めた情報から、私なりの仮説として皆さんと共有し、一緒に考察していけたら嬉しいと思います。

支援の場の変化:「学校」から「生活介護」へ|医療的ケアの課題

18歳を過ぎると、お子様が日中を過ごす場所が、特別支援学校・放課後等デイサービスなどから、生活介護といった障害福祉サービスを提供する事業所へと移っていきます。この時、ご家族が最初に直面するのが、「子供に合った事業所がなかなか見つからない」という課題です。なぜ、そのようなことが起こるのでしょうか。

なぜ、すぐに見つからないことがあるの?福祉施設が抱える事情

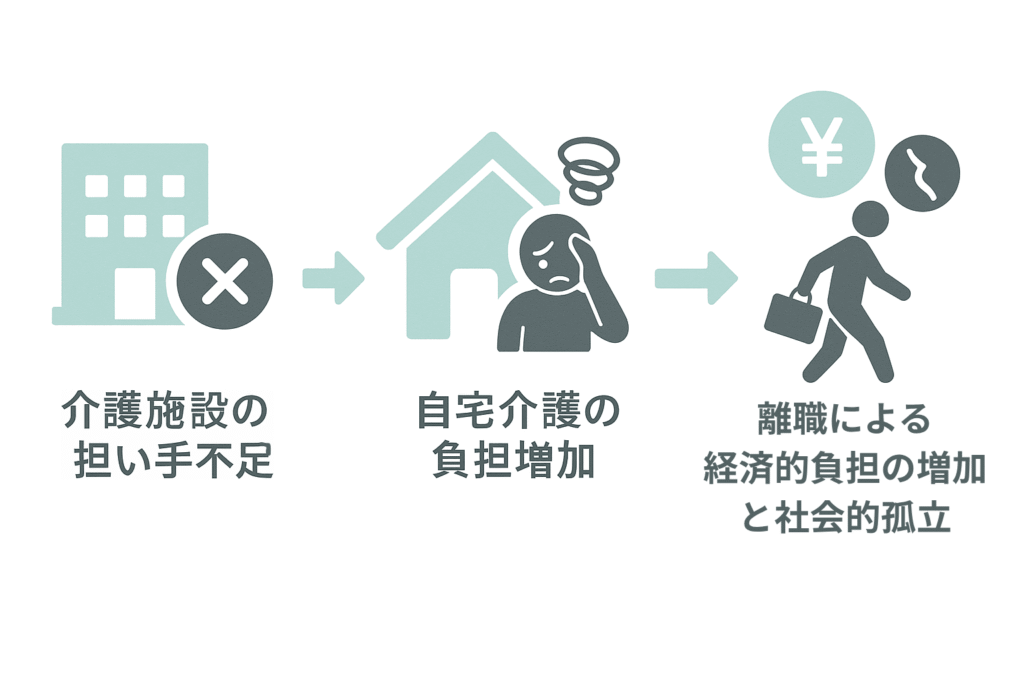

原因の一つ目として、「成人向け事業所における医療的ケアの担い手不足」が考えられます。

生活介護における医療的ケアは、もともと専門のスタッフ配置が特別支援学校ほど手厚くない場合があります。そのため、痰の吸引や経管栄養といったケアが必要なお子様に対して、「万が一の時に責任が持てない」と、受け入れに慎重になる施設も少なくないようです。

ご家族としては、早めに情報を集め、お子様のケアに対応できる事業所を探し始める、という準備が大切になってくるかもしれません。

親の働き方と家計への影響。社会構造から考える

お子様の預け先が見つからない場合、ご家族、特に母親が介護のために離職を余儀なくされるケースが報告されています。[引用]

また、18歳からは、利用する福祉サービスの根拠法が「児童福祉法」から「障害者総合支援法」に変わります。これに伴い、サービスの利用料など、家計の負担が変化することもあります。

こうした状況は、個人の努力だけで解決するにはあまりに大きく、「介護を家族が担うことを前提とした社会構造」そのものが、ご家族の経済的、精神的な負担を生み出す一因になっているのではないか、と私は考えています。

社会との繋がりを保ち続けるために

24時間体制のケアと経済的な心配が重なると、ご家族、特にケアを担う親御さんが、社会との繋がりを感じにくくなってしまう、というお話も耳にします。

「誰にも弱音を吐けない…」

「世の中から取り残されたような気持ちになる…」

もし、そんな気持ちになったら、それは「少し休んでください」という、ご自身の心からのサインかもしれません。レスパイト入院やショートステイなどを上手に活用し、ご自身の心と体を休ませる時間も、お子様との未来のために、どうか大切にしてください。

医療の変化:「小児科」から「成人診療科」へ|移行期医療の重要性

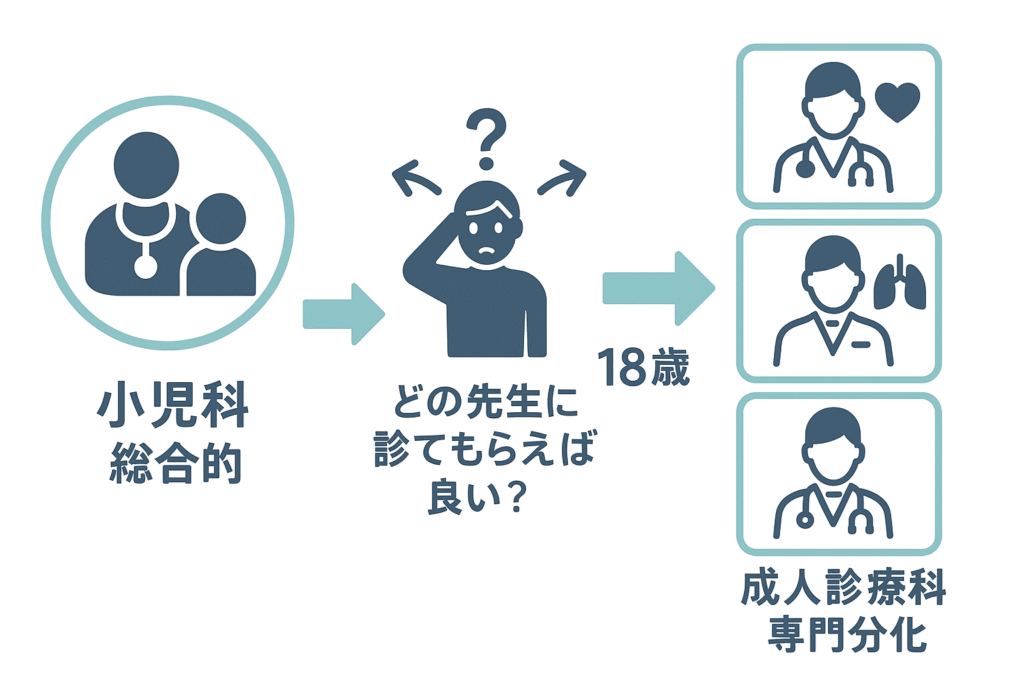

もう一つの大きな変化が、お子様の体を支える医療体制です。かかりつけ医が小児科から成人向けの診療科へと変わる「移行期医療(トランジション)」も、18歳の壁を考える上で、非常に重要なテーマだと感じています。

「何科に行けばいいの?」を防ぐために

ここでも一つ、「小児医療と成人医療の専門性の違い」という背景が浮かび上がります。

子どもの体を総合的に診てくれる小児科と違い、成人医療は、内科、循環器科、呼吸器科など、臓器や疾患別に専門が細かく分かれています。そのため、複数の疾患を持つお子様の場合、「どの先生に診てもらえばいいの?」と、ご家族が迷ってしまうケースがあるのです。

長年、お子様の成長を見守ってくれた小児科の先生とよく相談しながら、18歳になる少し前から、次の主治医となってくれる先生を一緒に探し始めることが、スムーズな移行期医療への大切な鍵となります。

いざという時に慌てない、お守りとしての「医療連携」

「夜間に熱が出たら、どこに相談すればいいんだろう?」

「かかりつけ医がいないと、体調管理が不安…」

こうした不安は、福祉施設側が受け入れをためらう一因にもなり得ます。つまり、「医療的なバックアップ体制の不確かさが、福祉現場の受け入れをさらに困難にしている」という、負の連鎖構造が見えてきます。

新しい主治医や、地域の基幹病院など、いざという時に頼れる場所を事前に確認しておくことは、ご家族にとって「お守り」のような存在になります。そして、その「お守り」は、日中を過ごす福祉施設にとっても大きな安心材料となり、結果として受け入れ先の選択肢を広げることに繋がるのです。

まとめ

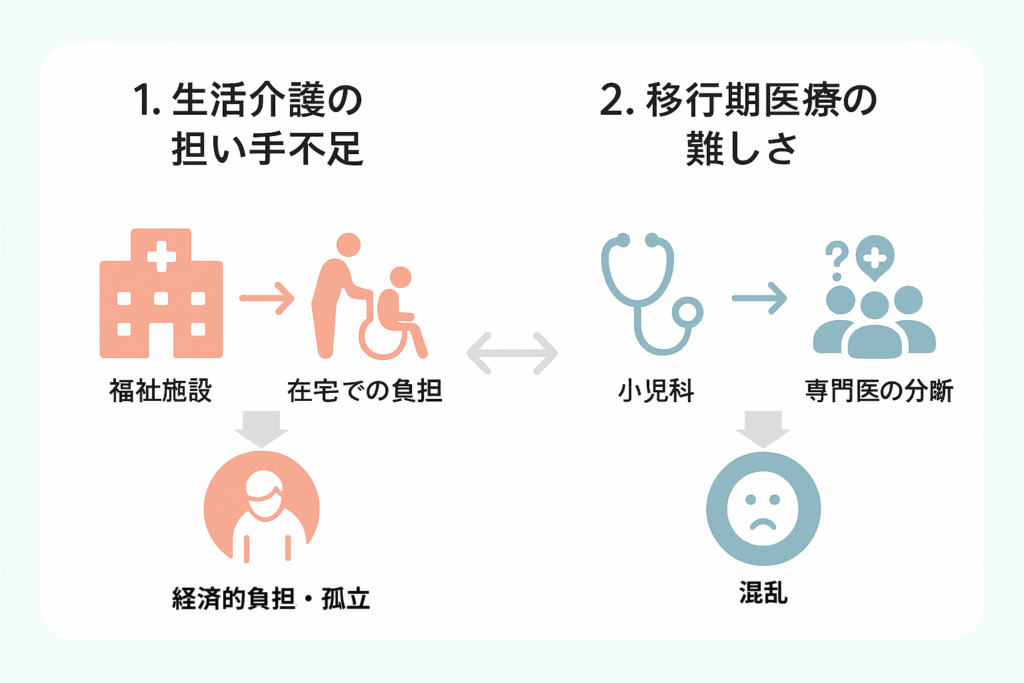

この記事では、「18歳の壁」がなぜ生まれるのか、私なりに、「支援者の変化」と「医療体制の変化」という2つの側面から考察してきました。

- 生活介護現場での医療的ケアの担い手不足という課題が、親の働き方や社会との繋がりに影響を与えているのではないか。

- 移行期医療の難しさが、お子様の健康不安や、施設の受け入れ控えに繋がっているのではないか。

今回考察した課題に対して、国や自治体、そして医療機関は、どうあるべきなのでしょうか。また、私たち支援者やご家族には、何ができるのでしょうか。

次の記事では、そうした「社会全体でできること」を考えていきたいと思います。これからお子様の将来のために準備を始めるご家族にとって、一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

この記事について

執筆・監修: 河村峻太郎(ゆらりす代表)

コメント